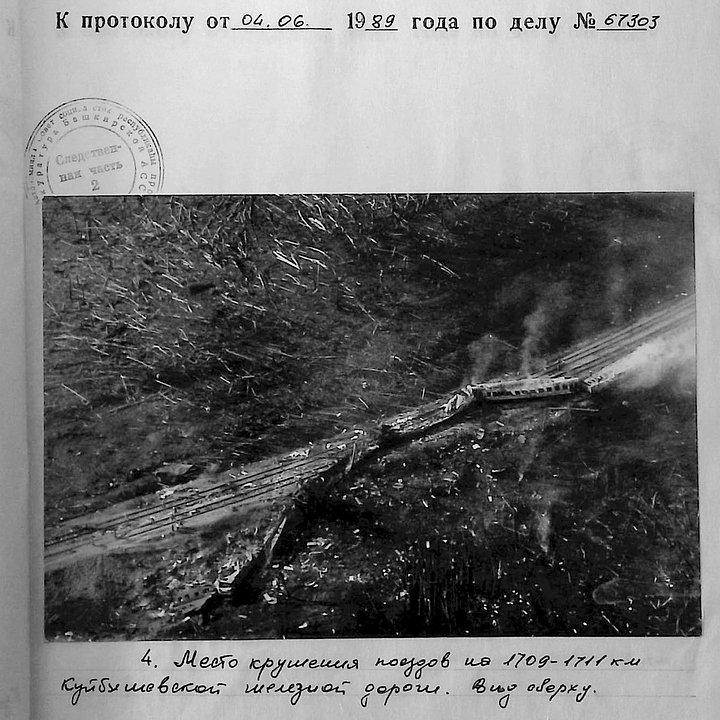

4 июня 1989 года, в 01:14 по местному времени, на Транссибирской магистрали произошла крупнейшая в истории СССР и современной России железнодорожная катастрофа, унесшая жизни более 570 человек. Это трагическое событие, известное как «Ашинская трагедия», до сих пор остается крупнейшей в истории России и СССР железнодорожной катастрофой.

Предшествующие обстоятельства

В 1981 году было решено построить нефтепровод «Западная Сибирь — Урал — Поволжье» с диаметром трубы 720 мм и длиной 1852 километра. Работы начались в 1983 году, но в 1985 году проект был изменён, и вместо нефти стали прокачивать сжиженные углеводороды, что потребовало дополнительной переработки проекта. Однако при перепрофилировании нефтепровода были проигнорированы требования безопасности, связанные с транспортировкой легковоспламеняющихся жидкостей.

Трубопровод пересекал 14 железных дорог, в том числе Транссибирскую магистраль, и находился на опасной близости к населённым пунктам. В частности, в районе перегонов Улу-Теляк — Аша, где и произошло крушение, труба проходила всего в 900 метрах от железнодорожных путей.

Начало катастрофы

Вечером 3 июня 1989 года в трубопроводе «Западная Сибирь — Урал — Поволжье» произошла утечка газа. По официальным данным, это случилось из-за повреждения трубы экскаватором ещё в 1985 году. Утечка газа стала возможной из-за появления в трубопроводе узкой трещины. Газ, образовавший облако в низине, начал накапливаться в районе железнодорожной магистрали, где в это время проходили два пассажирских поезда: № 211 «Новосибирск — Адлер» и № 212 «Адлер — Новосибирск».

Машинисты обоих поездов за несколько минут до катастрофы заметили сильную загазованность и сообщили об этом диспетчеру. Однако меры для предотвращения аварии предприняты не были, и поезда продолжили движение.

Момент взрыва

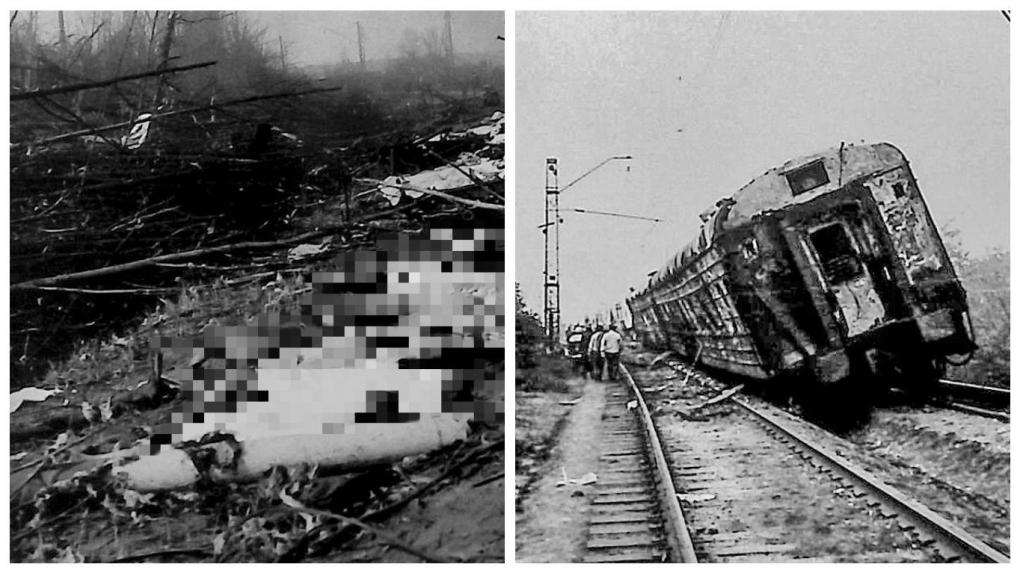

В 01:14, когда поезда встретились на перегоне между станциями Лемеза и Рассвет, произошло мгновенное возгорание газа, вырвавшегося из трубопровода. Взрыв был мощным, его сила была сравнима с взрывом 250—300 тонн ТНТ. Ударная волна, которая пронеслась на несколько километров, разрушила вагоны и опалила деревья, а взрыв вызвал гигантский пожар, охвативший территорию около 250 гектаров. Температура в очаге пожара превышала 1000 градусов, и в момент взрыва из железнодорожных путей было сброшено 11 вагонов.

Некоторые из воспоминаний очевидцев могут шокировать:

«Ко второму приезду взрослые собрали детей и грузили их к нам на одеялах, которые принесли местные жители. Удивительно, но дети не плакали, хотя у многих тела были обожжены до костей. Я спросил одну девочку, где её мама, и услышал: «Мамы больше нет — я видела, как она горела», — приводит слова машиниста поезда № 2412 Сергея Столярова Lenta.ru.

Пламя, поднимавшееся на сотни метров, было видно на расстоянии более 100 км. Возникший пожар охватил не только поезда, но и лес, расположенный рядом с железной дорогой. Огонь мгновенно поглотил вагоны, в которых находились 1284 человека (в том числе 383 ребёнка). Многие из них сгорели заживо.

Жертвы катастрофы и её последствия

Из 1284 пассажиров погибло 575 человек (по другим данным — 645), среди которых 181 ребёнок. Тысячи людей получили серьёзные ожоги, и 623 человека стали инвалидами. Это происшествие стало самым крупным по количеству ожоговых больных в истории СССР и России.

В тот день в районе катастрофы стали собираться местные жители, которые первыми начали оказывать помощь пострадавшим. Люди из соседних сёл Красный Восход, Улу-Теляк и города Аша помогали эвакуировать выживших и оказывать первую медицинскую помощь. Сразу после катастрофы в Улу-Теляк, Ашу и другие ближайшие населённые пункты были направлены бригады скорой помощи, пожарные, военные и авиация для эвакуации раненых.

Медики, работавшие на месте трагедии, в том числе из Челябинска, Уфы и Москвы, рассказывали о масштабе катастрофы и ужасе от увиденного. Врачи, которых было недостаточно, организовали спасение пострадавших с помощью местных добровольцев. Восстановление было долгим и трудным. Пострадавшие с тяжёлыми ожогами были госпитализированы в больницы различных городов.

Официальные расследования

После катастрофы было проведено расследование, в котором было установлено, что причиной трагедии стала утечка газа из трубы. Однако расследование вскрыло и многочисленные нарушения в процессе строительства и эксплуатации трубопровода. В первую очередь, было установлено, что после повреждения трубы в 1985 году она не была должным образом отремонтирована, и опасное состояние трубопровода не было учтено.

Судебное разбирательство длилось шесть лет. В ходе расследования были предъявлены обвинения нескольким должностным лицам, однако многие из них были оправданы.

В итоге виновными в аварии признали только двух человек: Александра Курбатова, который отвечал за техническое состояние трубопровода, и Виктора Курочкина, чья организация прокладывала трубы. Суд решил, что именно они должны были следить за тем, чтобы все работы велись правильно и качественно. Им дали по два года колонии-поселения, но исполнение приговора отложили на два года.

Они попытались обжаловать решение суда, но безуспешно. Затем они попросили президента Башкирии Муртазу Рахимова о помиловании, но сначала он им отказал. Однако позже Рахимов всё же помиловал Курбатова и Курочкина.

Память о трагедии

5 июня 1989 года в память о погибших был объявлен однодневный траур по всей территории СССР. На месте катастрофы в 1992 году был установлен мемориал с восьмиметровым памятником, который стал символом трагедии. Каждый год в день памяти у монумента проходят траурные митинги, а на стенах мемориала высечены имена погибших.

Это событие оставило след в истории и в сердцах людей, став одной из самых страшных катастроф в истории железных дорог. 35 лет спустя трагедия под Ашой всё ещё напоминает нам о важности безопасности и ответственности при эксплуатации опасных объектов.