Россия — это не просто страна с богатой историей, это уникальный сплав из более чем 190 народов, каждый со своей культурой, языком и традициями. Новосибирск, как третий по величине город страны, — это мини-модель всей России в её многообразии. Здесь, в сибирских дворах и школах, бок о бок растут дети, предки которых говорили на тюркских, финно-угорских, славянских и кавказских наречиях. Узнавать и понимать особенности друг друга — ключ к настоящему единству. Есть в нашем городе место, где это «узнавание» превращается в увлекательное приключение. Это Городской межнациональный центр, где о сложном говорят просто, а о традициях — играючи.

Журналист редакции Om1 Новосибирск Юлия Устинова поговорила со специалистом центра и автором проекта «Этническая мозаика» Мариной Николаевой, чтобы узнать, как оживают культуры народов России в сердце сибирской столицы.

|

|---|

Живой центр вместо скучного музея

С первого же шага в центре понимаешь: это не архив, а живой организм. Повсюду костюмы, атрибутика, книги. «Вот так «здравствуйте» говорят на разных языках у нас в стране, на плакате представители уже в национальных костюмах» — отмечает Марина Николаева.

Основная миссия центра — просвещение через интерактив. Здесь не читают длинных скучных лекций, а погружают в культуру с головой. Главный инструмент — игры. Этнокультурные игры в центре проводят уже 25 лет. Это не просто развлечение, а целая система знакомства с жизнью, бытом и географией разных народов.

|

|---|

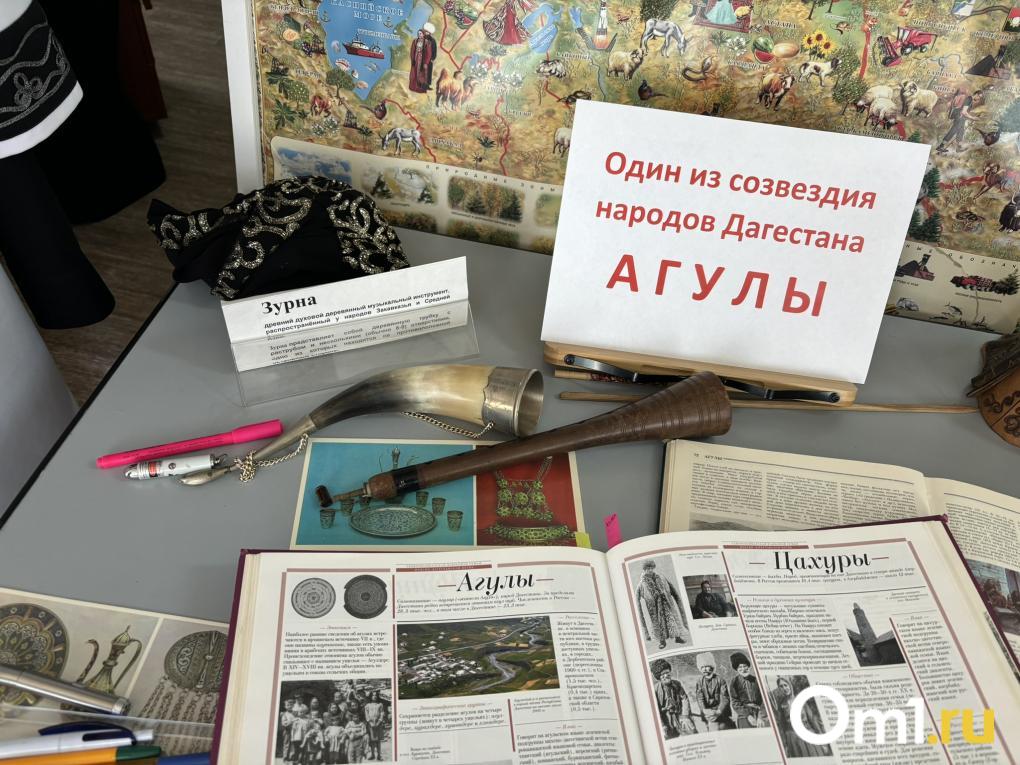

Одна из ближайших игр будет посвящена агулам — одному из коренных народов Южного Дагестана, чья культура веками формировалась на стыке горных хребтов Кавказа и Каспийского моря.

В чем заключается игра?

Это не викторина с сухими вопросами. Команды участников отправляются в иммерсивное путешествие по «станциям», каждая из которых — грань жизни агульского народа.

«Игроки узнают, что агульский язык относится к лезгинской ветви и имеет несколько уникальных диалектов, и даже попробуют расшифровать базовые слова. Затем, на примере карты, они увидят, как суровые условия гор сформировали знаменитое агульское овцеводство и уникальную архитектуру древних аулов. Следом особое внимание уделят знаменитым агульским коврам, где каждый символ и цвет в орнаменте имеет сакральное значение, которое предстоит «прочитать» участникам. В заключении, через народные сказания и легенды игроки познакомятся с системой ценностей и верований этого народа», — поясняет Марина Николаева.

|

|---|

«С агулами нет консультантов в Новосибирске, — признаётся Марина Борисовна. — Мне пришлось звонить на телевидение в Махачкалу, чтобы узнать детали для игры. Мы хотим показать, что это не просто «какой-то народ с Кавказа», а люди с невероятно богатой историей, своими поэтами, своими героями».

Игра по агулам — это лишь один пазл в большой «Этнической мозаике» центра. Но именно так, через личное открытие и погружение, у новосибирских школьников и студентов рождается настоящее понимание того, насколько многогранна и интересна Россия.

Игры дифференцированы по возрастам: для дошкольников, школьников 2–4, 5–6, 7–8, 9–11 классов и даже для студентов. Есть и выездные форматы: сотрудники центра ездят в школы и на фестивали, чтобы показать праздники вроде финского «Ворна Хатл» или Игр народов Севера.

|

|---|

Но игра — лишь один из форматов. Есть и другие, не менее увлекательные. Например, этноэкскурсии для студентов первых курсов, которые хотят познакомиться с многонациональным лицом города. «Гора самоцветов»: мультилекторий для детей, где они смотрят мультфильмы на национальных языках и сами становятся переводчиками. А после — погружение в быт и костюмы того народа, чей мультфильм только что посмотрели.

Особая гордость центра — библиотека, в которой хранятся книги на 31 языке. Здесь книги на армянском, азербайджанском, удмуртском, языках эрзя и мокша и многих других.

|

|---|

«Библиотека у нас тоже, можно сказать, как музей, потому что тут собраны книги на 31 языке народов России. Мы их используем на выставках. Некоторые представители народов, которые ещё понимают свой язык или говорят на нём, приходят, смотрят, им тоже это очень интересно».

Куклы, костюмы и оленьи рога: учимся, создавая

Чтобы показать культуру по-настоящему, нужна наглядность. В центре её создают своими руками. Костюмы и атрибутику теперь редко дарят, их делают на мастер-классах.

|

|---|

«Например, вот если мы метаем этот тынзян на хорей, ну, то есть лассо на палку накидываем, как народ ханты, мы это уже заранее делаем на рожки, на настоящие оленьи рожки. Если нужно, в этот момент играть в бубен, у нас будет бубен. Детям такая наглядность очень нравится».

В арсенале центра около 40 костюмов разных народов России. Есть и русский уголок с парчой, и кавказская тематика, и даже троянский конь — подарок от новосибирских греков. Каждый предмет — это повод для диалога.

«Как они могут узнать, что такое ханбок или чухто, если они никогда этого не видели. В центре мы им показываем, что такое чухто и как нужно волосы убирать. Это наглядность, она может быть маленькая, может быть огромная».

|

|---|

Сложности и открытия

Несмотря на весь интерес к проектам центра, его сотрудники сталкиваются с парадоксальной проблемой. Как признаётся Марина Борисовна, многие школы и учителя наотрез отказываются от участия в играх с подготовкой, предпочитая форматы, где можно участвовать без предварительного изучения материала.

«У нас даже на игры, как только скажешь, что игры с подготовкой, школы не подают заявки на участие, потому что им страшно. Да и детей сейчас тяжело заставить читать. Некоторые записываются и не подготавливаются заранее, например, они говорят, о, цыгане, мы всё о них знаем. Они не понимают, что у цыган огромная культура. Есть и песни, музыкальные инструменты, различные традиции».

Но когда дети и взрослые приходят, происходит чудо открытия. Они видят, что культуры не разделены стеной, а тесно переплетены.

«Даже представители разных народов у нас в центре узнают много нового о себе. Бывает, они удивляются, что хинкал на Кавказе — это, по сути, тот же бешбармак, только готовится немного иначе. Или что все тюркские языки между собой очень похожи».

|

|---|

Городской межнациональный центр — это мостик между культурами. Место, где сибиряк может узнать о праздниках народов Дагестана, а ребёнок из армянской семьи — понять, что его родной язык имеет общие корни с другими. Это практическая площадка для воспитания взаимного уважения и интереса.

«Поэтому всё, что здесь проводится, направлено на укрепление межнациональных взаимосвязей. Мы живём в одной стране, и у нас есть общие государственные праздники, где все принимают участие. Но есть и народные праздники, о которых мало кто знает, — именно с ними и их особенностями мы и знакомим окружающих».